香•夭Requiem HK

(In Chinese)〈壓抑的言語與再造的身體:《香‧夭》重演之過程及其評論〉(Repressed Words and Renovated Bodies: The Extended Version of Requiem HK),《文化研究》(Router: A Journal of Cultural Studies) 28 (Spring 2019): 187-212.

集體的安魂曲?

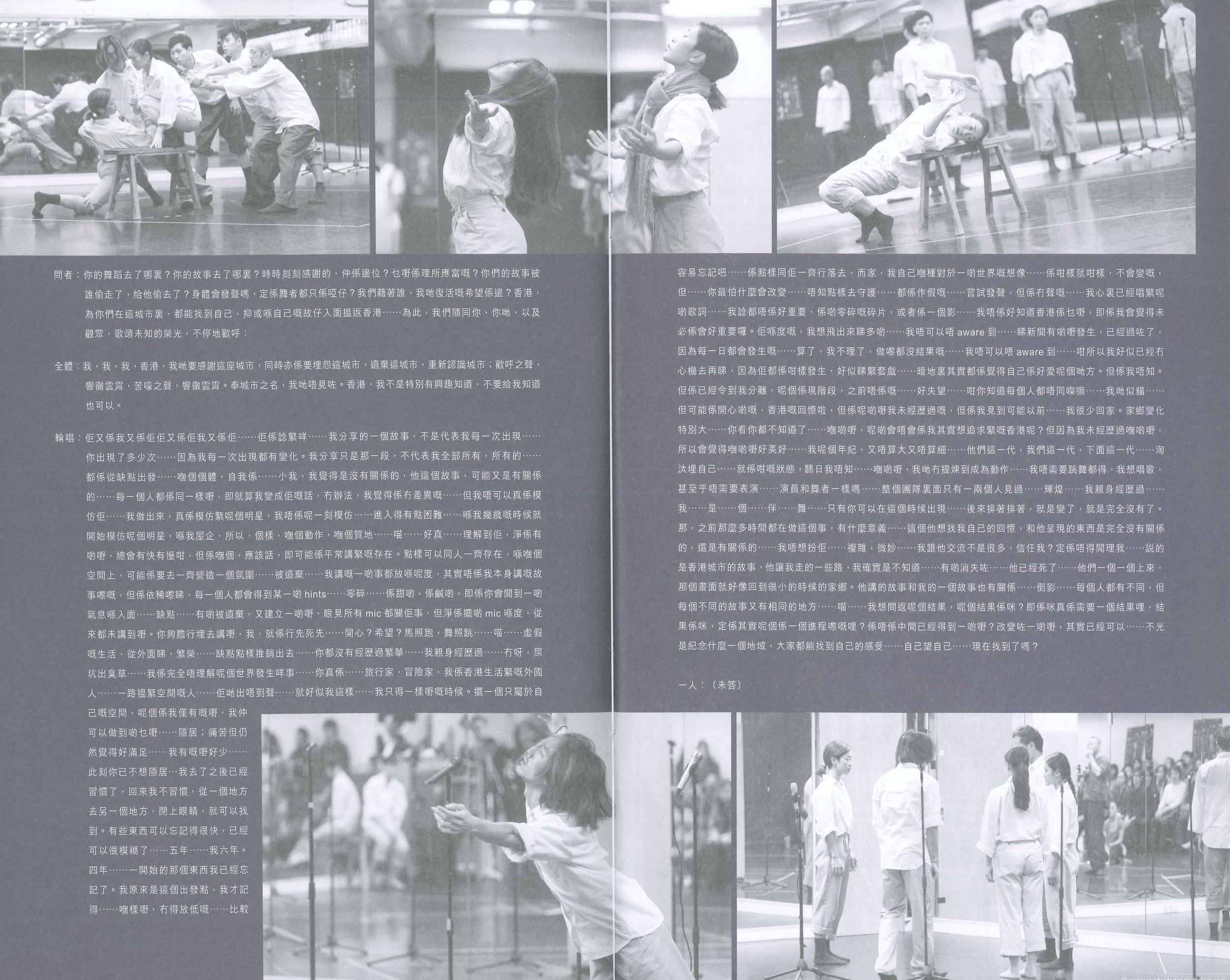

以下多數文字源於三月十四日至十六日的一次集體討論,文字盡量以原本言說的形式記錄下來。交談中,有人混雜著不同的語言敘述;有人在言說的過程中,暫時放棄安全的音調與事物,闖入陌生的領域中。之後,我將語音聽寫在紙上。書面語與口頭語之間的隔閡,自以為是的謄錄,這些都使得訛誤仍然潛藏在字裏行間。此刻,當諸位開始觸碰以下文句,無論是習慣於將它們誦讀出來,還是默記於心,路途中都可能頻繁遇到阻滯,但這可能就是我們交談的真實狀況,複雜,同時令人困惑,每一次都需要全身心地投入。疑問 — — 無論是此次討論浮現出的,還是自始至終伴隨著作品創作的,甚至乎時時刻刻縈繞在每個生命中的 — — 它們似乎彼此相通,它們還將持久地存在下去。所以,問題應該伴隨著聲音而被聽見嗎,回答者怎樣變為發問者?個人的故事是否被遮蓋,集體的疑惑怎樣被解答?如同即將呈現於音浪中的動作、凝視下的歌曲,舞蹈幾時會被聽見,音樂何時能被觀看?

問者:你的舞蹈去了哪裏?你的故事去了哪裏?時時刻刻感謝的,仲係邊位?乜嘢係理所應當嘅?你們的故事被誰偷走了,給他偷去了?身體會發聲嗎,定係舞者都只係啞仔?我們藉著誰,我哋復活嘅希望係邊?香港,為你們在這城市裏,都能找到自己,抑或喺自己嘅故仔入面搵返香港⋯⋯為此,我們隨同你、你哋,以及觀眾,歌頌未知的榮光,不停地歡呼:

全體:我,我,我,香港,我哋要感謝這座城市,同時也係要埋怨這城市,遺棄這城市,重新認識城市;歡呼之聲,響徹雲霄,苦嚎之聲,響徹雲霄。奉城市之名,我哋唔見咗。香港,我不是特別有興趣知道,不要給我知道也可以。

輪唱:佢又係我又係佢佢又係佢我又係佢⋯⋯佢係諗緊咩⋯⋯我分享的一個故事,不是代表我每一次出現⋯⋯你出現了多少次⋯⋯因為我每一次出現都有變化。我分享只是那一段,不代表我全部所有,所有的⋯⋯都係從缺點出發⋯⋯嗰個個體,自我係⋯⋯小我,我覺得是沒有關係的,他這個故事,可能又是有關係的⋯⋯每一個人都係同一樣嘢,即就算我變成佢嘅話,冇辦法,我覺得係冇差異嘅⋯⋯但我唔可以真係模仿佢⋯⋯我做出來,真係模仿緊呢個明星,我唔係呢一刻模仿⋯⋯進入得有點困難⋯⋯喺我幾歲嘅時候就開始模仿呢個明星,喺我屋企,所以,個樣,嗰個動作,嗰個質地⋯⋯喵……好真⋯⋯理解到佢,淨係有啲嘢,總會有快有慢咁,但係嗰個,應該話,即可能係平常講緊嘅存在。點樣可以同人一齊存在,喺嗰個空間上,可能係要去一齊營造一個氛圍⋯⋯被遺棄⋯⋯我講嘅一啲事都放喺呢度,其實唔係我本身講嘅故事嚟嘅,但係依稀嚟睇,每一個人都會得到某一啲hints⋯⋯零碎⋯⋯係甜啲,係鹹啲,即係你會聞到一啲氣息喺入面⋯⋯缺點⋯⋯有啲被遺棄,又建立一啲嘢,眼見所有mic都關佢事,但淨係擺啲mic喺度,從來都未講到嘢。你夠膽行埋去講嘢,我,就係行先死先⋯⋯開心?希望?馬照跑,舞照跳⋯⋯喵……虛假嘅生活,從外面睇,繁榮⋯⋯缺點點樣推銷出去⋯⋯你都沒有經歷過繁華⋯⋯我親身經歷過⋯⋯冇呀,屎坑出臭草⋯⋯我係完全唔理解呢個世界發生咩事⋯⋯你真係⋯⋯旅行家,冒險家,我係香港生活緊嘅外國人⋯⋯一路搵緊空間嘅人⋯⋯佢哋出唔到聲⋯⋯就好似我這樣⋯⋯我只得一樣嘢嘅時候。擺一個只屬於自己嘅空間,呢個係我僅有嘅嘢,我仲可以做到啲乜嘢⋯⋯隱居;痛苦但仍然覺得好滿足⋯⋯我有嘅嘢好少⋯⋯此刻你已不想隱居⋯我去了之後已經習慣了,回來我不習慣,從一個地方去另一個地方,閉上眼睛,就可以找到。有些東西可以忘記得很快,已經可以很模糊了⋯⋯五年⋯⋯我六年。四年⋯⋯一開始的那個東西我已經忘記了。我原來是這個出發點,我才記得⋯⋯嗰樣嘢,冇得放低嘅⋯⋯比較容易忘記吧⋯⋯係點樣同佢一齊行落去,而家,我自己嗰種對於一啲世界嘅想像⋯⋯係咁樣就咁樣,不會變嘅,但⋯⋯你最怕什麼會改變⋯⋯唔知點樣去守護⋯⋯都係作假嘅⋯⋯嘗試發聲,但係冇聲嘅⋯⋯我心裏已經唱緊呢啲歌詞⋯⋯我諗都唔係好重要,係啲零碎嘅碎片,或者係一個影⋯⋯我唔係好知道香港係乜嘢,即係我會覺得未必係會好重要囉。佢喺度嘅,我想飛出來睇多啲⋯⋯我唔可以唔aware到⋯⋯睇新聞有啲嘢發生,已經過咗了,因為每一日都會發生嘅⋯⋯算了,我不理了,做嚟都沒結果嘅⋯⋯我唔可以唔aware到⋯⋯咁所以我好似已經冇心機去再睇,因為佢都係咁樣發生,好似睇緊套戲⋯⋯暗地裏其實都係覺得自己係好愛呢個哋方。但係我唔知。但係已經令到我分離,呢個係現階段,之前唔係嘅⋯⋯好失望⋯⋯咁你知道每個人都唔同㗎嘛⋯⋯我哋似貓⋯⋯但可能係開心啲嘅,香港嘅回憶啦,但係呢啲嘢我未經歷過嘅,但係我見到可能以前⋯⋯我很少回家。家鄉變化特別大⋯⋯你看你都不知道了⋯⋯嗰啲嘢,呢啲會唔會係我其實想追求緊嘅香港呢?但因為我未經歷過嗰啲嘢,所以會覺得嗰啲嘢好美好⋯⋯我呢個年紀,又唔算大又唔算細⋯⋯他們這一代,我們這一代,下面這一代⋯⋯淘汰埋自己⋯⋯就係咁嘅狀態,聽日我唔知⋯⋯嗰啲嘢,我哋冇提煉到成為動作⋯⋯我唔需要跳舞都得,我想唱歌,甚至乎唔需要表演⋯⋯演員和舞者一樣嗎⋯⋯整個團隊裏面只有一兩個人見過⋯⋯輝煌⋯⋯我親身經歷過⋯⋯我⋯⋯是⋯⋯個⋯⋯伴⋯⋯舞⋯⋯只有你可以在這個時候出現⋯⋯後來排著排著,就是變了,就是完全沒有了。那,之前那麼多時間都在做這個事,有什麼意義⋯⋯這個他想找我自己的回憶,和他呈現的東西是完全沒有關係的,還是有關係的⋯⋯我唔想扮佢⋯⋯複雜,微妙⋯⋯我跟他交流不是很多,信任我?定係唔得閒理我⋯⋯說的是香港城市的故事,他讓我走的一些路,我確實是不知道⋯⋯有啲消失咗⋯⋯他已經死了⋯⋯他們一個一個上來,那個畫面就好像回到很小的時候的家鄉。他講的故事和我的一個故事也有關係⋯⋯倒影⋯⋯每個人都有不同,但每個不同的故事又有相同的地方⋯⋯喵……我想問返呢個結果,呢個結果係咪?即係咪真係需要一個結果哩,結果係咪,定係其實呢個係一個進程嚟嘅哩?係唔係中間已經得到一啲嘢?改變咗一啲嘢,其實已經可以⋯⋯不光是紀念什麼一個地域,大家都能找到自己的感受⋯⋯自己望自己⋯⋯現在找到了嗎?

一人:(未答)

陳俊瑋,柯志輝,黎家寶,林詠茵,李家祺,樂知靄,麥琬兒,龐智筠,譚渼樺,曾景輝,謝甲賢,黃振邦,余藝,董言

文章原載於《香·夭》,2018年4月13日-15日,葵青劇院演藝廳

Contemporary Dance ╳ a cappella Theatre

the artists

Choreography, Set and Costume Design

Yuri NG

Original Music

Yin NG

Music and Choral Direction

Patrick CHIU

Creative Writing

CHOW Yiu-fai

Lighting Design

Lawmanray

Sound Design

HA Yan-pui

Assistant Choral Direction

Ernest HUI

Apr 13 – 15, 2018

13-14.4.2018* [ Fri~Sat ] 8pm15.4.2018^ [ Sun ] 3pm

* With post-performance meet-the-artist sessions

^ This is an Accessible Performance with Audio Description (Cantonese)

Auditorium, Kwai Tsing Theatre

$280, $220, $160

舊物重生:跨越古今的衣冠冢

文:陳依婷、董言

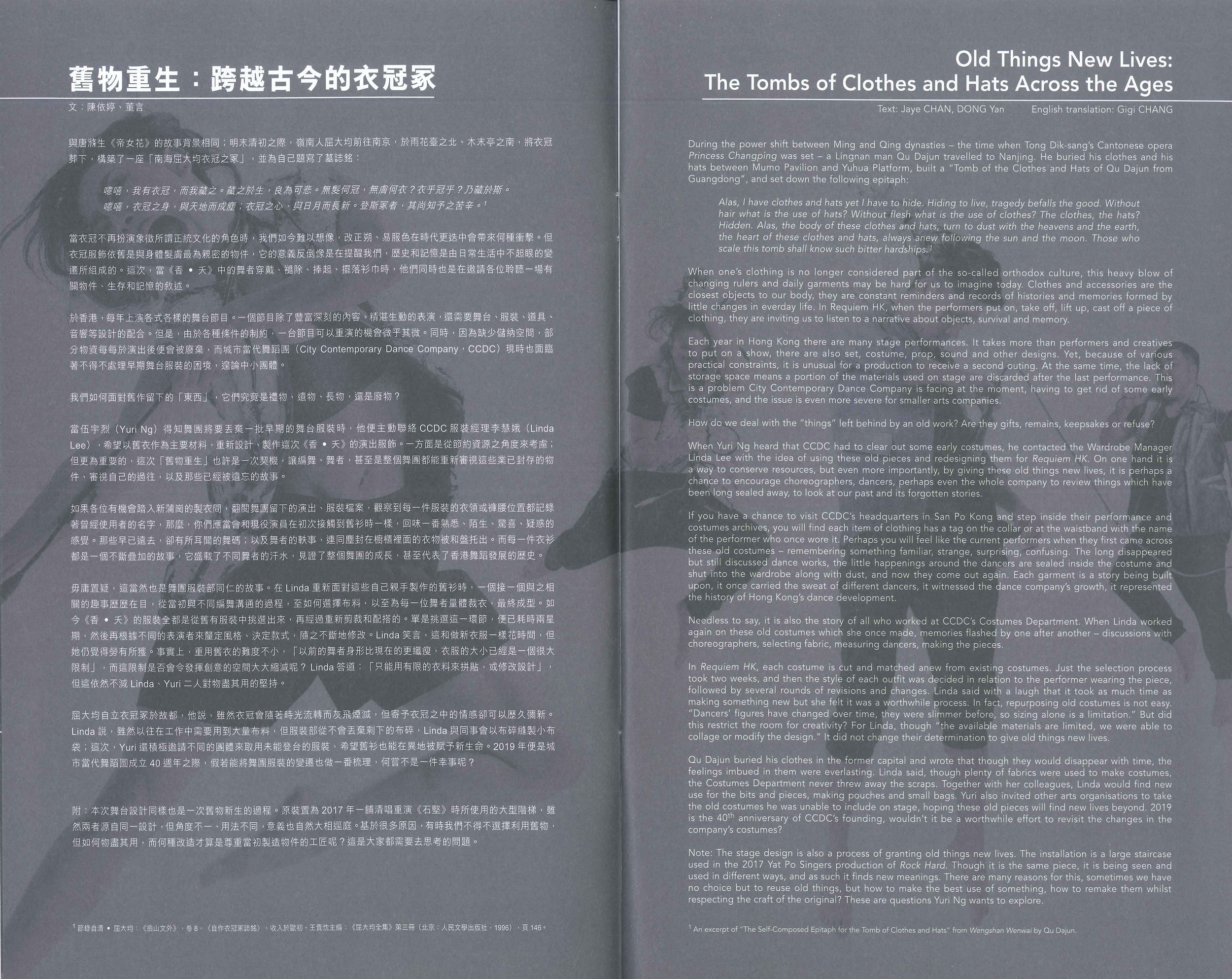

與唐滌生《帝女花》的故事背景相同;明末清初之際,嶺南人屈大均前往南京,於雨花臺之北、木末亭之南,將衣冠葬下,構築了一座「南海屈大均衣冠之冢」,並為自己題寫了墓誌銘:

噫嘻,我有衣冠,而我藏之。藏之於生,良為可悲。無髪何冠,無膚何衣?衣乎冠乎?乃藏於斯。噫嘻,衣冠之身,與天地而成塵;衣冠之心,與日月而長新。登斯冢者,其尚知予之苦辛。[1]

當衣冠不再扮演象徴所謂正統文化的角色時,我們如今難以想像,改正朔、易服色在時代更迭中會帶來何種衝擊。但衣冠服飾依舊是與身體髮膚最為親密的物件,它的意義反倒像是在提醒我們,歷史和記憶是由日常生活中不起眼的變遷所組成的。這次,當《香‧夭》(Requiem HK)中的舞者穿戴、褪除、捧起、擺落衫巾時,他們同時也是在邀請各位聆聽一場有關物件、生存和記憶的敘述。

於香港,每年上演各式各樣的舞台節目。一個節目除了豐富深刻的內容、精湛生動的表演,還需要舞台、服裝、道具、音響等設計的配合。但是,由於各種條件的制約,一台節目可以重演的機會微乎其微。同時,因為缺少儲納空間,部分物資每每於演出後便會被廢棄,而城市當代舞蹈團(City Contemporary Dance Company,CCDC)現時也面臨著不得不處理早期舞台服裝的困境,遑論中小團體。

我們如何面對舊作留下的「東西」,它們究竟是禮物、遺物、長物,還是廢物?

當伍宇烈(Yuri Ng)得知舞團將要丟棄一批早期的舞台服裝時,他便主動聯絡CCDC服裝經理李慧娥(Linda Lee),希望以舊衣作為主要材料,重新設計、製作這次《香‧夭》的演出服飾。一方面是從節約資源之角度來考慮;但更為重要的,這次「舊物重生」也許是一次契機,讓編舞、舞者,甚至是整個舞團都能重新審視這些業以封存的物件、審視自己的過往,以及那些已經被遺忘的故事。

如果各位有機會踏入新蒲崗的製衣間,翻閱舞團留下的演出、服裝檔案,觀察到每一件服裝的衣領或褲腰位置都記錄著曾經使用者的名字,那麼,你們應當會和現役演員在初次接觸到舊衫時一樣,回味一番熟悉、陌生、驚喜、疑惑的感覺。那些早已遠去,卻有所耳聞的舞碼;以及舞者的軼事,連同塵封在櫥櫃裡面的衣物被和盤托出。而每一件衣衫都是一個不斷疊加的故事,它盛載了不同舞者的汗水,見證了整個舞團的成長,甚至代表了香港舞蹈發展的歷史。

毋庸置疑,這當然也是舞團服裝部同仁的故事。在Linda重新面對這些自己親手製作的舊衫時,一個接一個與之相關的趣事歷歷在目,從她們當初與不同編舞溝通的過程,至如何選擇布料,以至為每一位舞者量體裁衣,最終成型。如今《香‧夭》的服裝全都是從舊有服裝中挑選出來,再經過重新剪裁和配搭的。單是挑選這一環節,便已耗時兩星期,然後再根據不同的表演者來釐定風格、決定款式,隨之不斷地修改。Linda笑言,這和做新衣服一樣花時間,但她仍覺得勞有所獲。事實上,重用舊衣的難度不小,「以前的舞者身形比現在的更纖瘦,衣服的大小已經是一個很大限制」,而這限制是否會令發揮創意的空間大大縮減呢?Linda答道:「只能用有限的衣料來拼貼,或修改設計」,但這依然不減Linda、Yuri二人對物盡其用的堅持。

屈大均自立衣冠冢於故都,他說,雖然衣冠會隨著時光流轉而灰飛煙滅,但寄予衣冠之中的情感卻可以歷久彌新。Linda說,雖然以往在工作中需要用到大量布料,但服裝部從不會丟棄剩下的布碎,Linda與同事會以布碎縫製小布袋;這次,Yuri還積極邀請不同的團體來取用未能登台的服裝,希望舊衫也能在異地被賦予新生命。2019年便是城市當代舞蹈圖成立40週年之際,假若能將舞團服裝的變遷也做一番梳理,何嘗不是一件幸事呢?

附:本次舞台設計同樣也是一次舊物新生的過程。原裝置為2017年一舖清唱重演《石堅》時所使用的大型階梯,雖然兩者源自同一設計,但角度不一、用法不同,意義也自然大相徑庭。基於很多原因,有時我們不得不選擇利用舊物,但如何物盡其用,而何種改造才算是尊重當初製造物件的工匠呢?這是大家都需要去思考的問題。

[1] 節錄自清‧屈大均:《翁山文外》,卷8,〈自作衣冠冢誌銘〉,收入於歐初、王貴忱主編:《屈大均全集》第三冊(北京:人民文學出版社,1996),頁146。

原文載於《香·夭》場刊,2018年4月13日-15日,葵青劇院演藝廳

跨界舞台作品《香‧夭》

現代劇場五花八門,有的以音樂、舞蹈入劇,也有以戲劇入舞蹈或音樂。這期《劇誌》透過董言的文章,讓讀者們瞭解近年以無伴奏合唱(a capella)為基礎,連結不同藝術元素,在舞台上創作了不少佳作的「一舖清唱」,如何與「香港城市當代舞蹈團」一同演繹《香‧夭》這個主題。

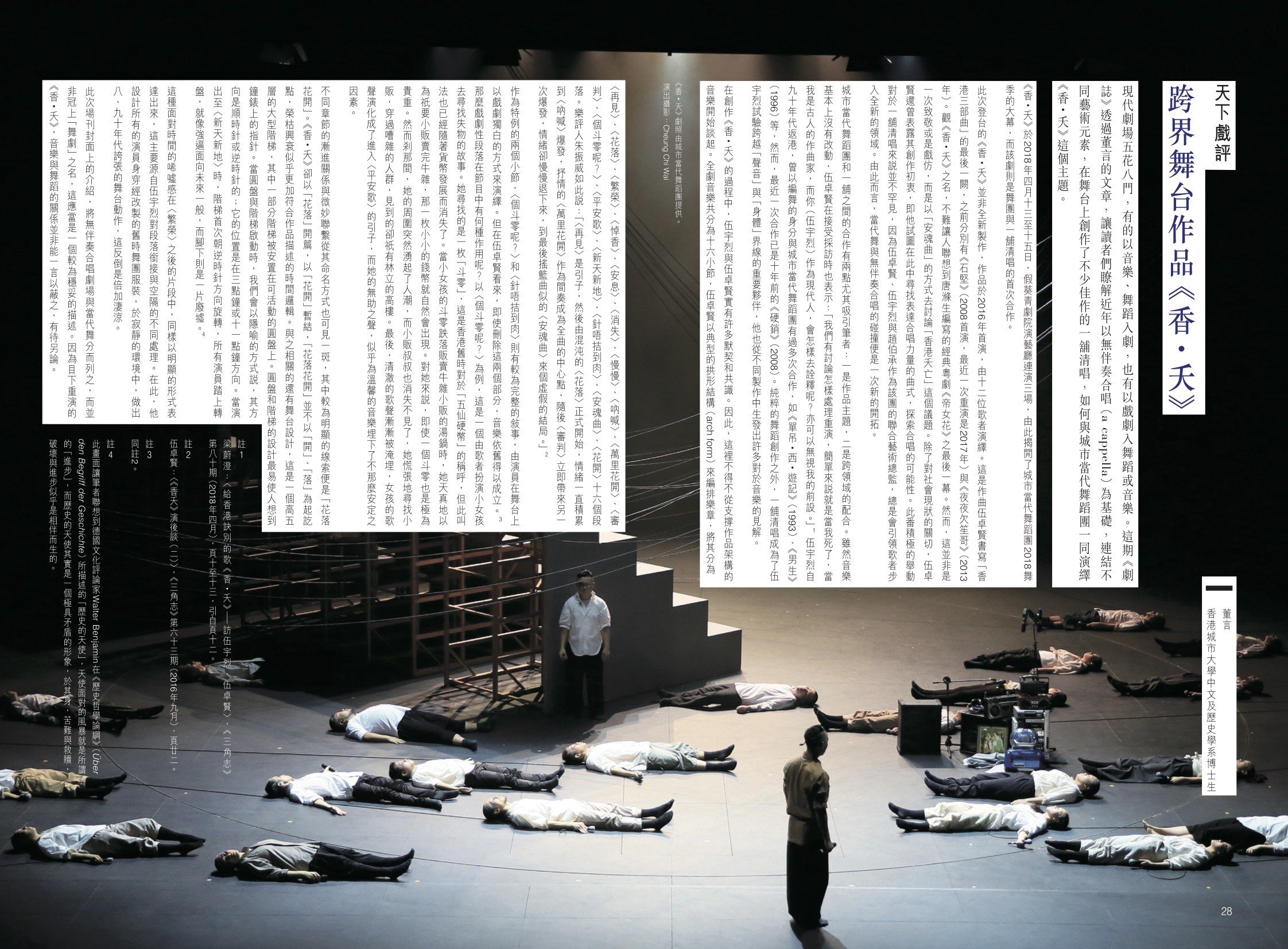

《香‧夭》(Requiem HK)於2018年4月13至15日,假葵青劇院演藝廳連演三場,由此揭開了城市當代舞蹈團2018舞季的大幕,而該劇則是舞團與一舖清唱的首次合作。

此次登台的《香‧夭》並非全新製作,作品於2016年首演,由十二位歌者演繹。這是作曲伍卓賢書寫「香港三部曲」的最後一闕,之前分別有《石堅》(2008首演,最近一次重演是2017年)與《夜夜欠笙哥》(2013年)。觀《香‧夭》之名,不難讓人聯想到唐滌生編寫的經典粵劇《帝女花》之最後一幕。然而,這並非是一次致敬或是戲仿,而是以「安魂曲」的方式去討論「香港夭亡」這個議題。除了對社會現狀的關切,伍卓賢還曾表露其創作初衷,即他試圖在此中尋找表達合唱力量的曲式,探索合唱的可能性。此番積極的舉動對於一舖清唱來說並不罕見,因為伍卓賢、伍宇烈與趙伯承作為該團的聯合藝術總監,總是會引領歌者步入全新的領域。由此而言,當代舞與無伴奏合唱的碰撞便是一次新的開拓。

城市當代舞蹈團和一舖之間的合作有兩點尤其吸引筆者:一是作品主題,二是跨領域的配合。雖然音樂基本上沒有改動,伍卓賢在接受採訪時也表示:「我們有討論怎樣處理重演,簡單來說就是當我死了,當我是古人的作曲家,而你(伍宇烈)作為現代人,會怎樣去詮釋呢?亦可以無視我的前設。」[1]伍宇烈自九十年代返港,曾以編舞的身分與城市當代舞蹈團有過多次合作,如《單吊‧西‧遊記》(1993)、《男生》(1996)等,然而,最近一次合作已是十年前的《硬銷》(2008)。純粹的舞蹈創作之外,一舖清唱成為了伍宇烈試驗跨越「聲音」與「身體」界線的重要夥伴,他也從不同製作中生發出許多對於音樂的見解。

在創作《香‧夭》的過程中,伍宇烈與伍卓賢實有許多默契和共識。因此,這裡不得不從支撐作品架構的音樂開始談起。全劇音樂共分為十六小節,伍卓賢以典型的拱形結構(arch form)來編排樂章,將其分為〈再見〉、〈花落〉、〈繁榮〉、〈悼香〉、〈安息〉、〈消失〉、〈慢慢〉、〈吶喊〉、〈萬里花開〉、〈審判〉、〈個斗零呢?〉、〈平安歌〉、〈新天新地〉、〈針唔拮到肉〉、〈安魂曲〉、〈花開〉十六個段落。樂評人朱振威如此說:「〈再見〉是引子,然後由混沌的〈花落〉正式開始,情緒一直積累到〈吶喊〉爆發,抒情的〈萬里花開〉作為間奏成為全曲的中心點,隨後〈審判〉立即帶來另一次爆發,情緒卻慢慢退下來,到最後搖籃曲似的〈安魂曲〉來個虛假的結局。」[2]

作為特例的兩個小節,〈個斗零呢?〉和〈針唔拮到肉〉則有較為完整的敍事,由演員在舞台上以戲劇獨白的方式來演繹。但在伍卓賢看來,即使刪除這兩個部分,音樂依舊得以成立。[3] 那麼戲劇性段落在節目中有何種作用呢?以〈個斗零呢?〉為例,這是一個由歌者扮演小女孩去尋找失物的故事。她尋找的是一枚「斗零」,這是香港舊時對於「五仙硬幣」的稱呼,但此叫法也已經隨著貨幣發展而消失了。當小女孩的斗零跌落販賣牛雜小販的湯鍋時,她天真地以為只要小販賣完牛雜,那一枚小小的錢幣就自然會出現。對她來說,即使一個斗零也是極為貴重。然而剎那間,她的周圍突然湧起了人潮,而小販叔叔也消失不見了,她慌張地尋找小販,穿過嘈雜的人群,見到的卻只有林立的高樓。最後,清澈的歌聲漸漸被淹埋,女孩的歌聲演化成了進入〈平安歌〉的引子,而她的無助之聲,似乎為溫馨的音樂埋下了不那麼安定之因素。

不同章節的漸進關係與微妙聯繫從其命名方式也可見一斑,其中較為明顯的線索便是「花落花開」。《香‧夭》卻以「花落」開篇,以「花開」暫結,「花落花開」並不以「開」、「落」為起訖點,榮枯興衰似乎更加符合作品描述的時間邏輯。與之相關的還有舞台設計,這是一個高五層的大型階梯,其中一部分階梯被安置在可活動的圓盤上。圓盤和階梯的設計最易使人想到鐘錶上的指針。當圓盤與階梯啟動時,我們會以隱喻的方式說,其方向是順時針或逆時針的;它的位置是在三點鐘或十一點鐘方向。當演出至〈新天新地〉時,階梯首次朝逆時針方向旋轉,所有演員踏上轉盤,就像強迫面向未來一般,而腳下則是一片廢墟。[4]

這種面對時間的唏噓感在〈繁榮〉之後的片段中,同樣以明顯的形式表達出來,這主要源自伍宇烈對段落銜接與空隔的不同處理。在此,他設計所有的演員身穿經改製的舊時舞團服裝,於寂靜的環境中,做出八、九十年代誇張的舞台動作,這反倒是倍加淒涼。

此次場刊封面上的介紹,將無伴奏合唱劇場與當代舞分而列之,而並非冠上「舞劇」之名,這應當是一個較為穩妥的描述。因為目下重演的《香‧夭》,音樂與舞蹈的關係並非能一言以蔽之,有待另論。

[1] 梁蔚澄:〈給香港訣別的歌《香‧夭》 — — 訪伍宇烈、伍卓賢〉,《三角志》第八十期(2018年四月),頁十至十三,引自頁十二。

[2] 伍卓賢:〈《香夭》演後談(二)〉,《三角志》第六十三期(2016年九月),頁廿二。

[3] 同註2。

[4] 此畫面讓筆者聯想到德國文化評論家Walter Benjamin在《歷史哲學論綱》(Über den Begriff der Geschichte) 所描述的「歷史的天使」,天使面對的風暴就是所謂的「進步」,而歷史的天使其實是一個極具矛盾的形象,於其身,苦難與救贖,破壞與進步似乎是相伴而生的。

原刊於香港話劇團《劇誌》第22期(2018年6月),頁28–29。